面倒なので放置していたが、OrangePi Winへ最新版のArmbianをクリーンインストールすることにする。

インストール自体は、SDカードにイメージを書き込んで電源ONするだけなので、通常のPCとくらべてもあっけないほど簡単に終わる。

準備するもの

- OSインストール用のTFカード(microSDカード)。最低でも2GBは欲しい。

- TFカードを読み書きできるPC

- HDMIケーブル/ディスプレイ/USBキーボード。(最初からリモートで行う場合は不要)

OSイメージの準備

OSイメージの準備はPCで行う。

TFカードにOSイメージを書き込むだけなので、WindowsでもMacでも、なんでもいい。今回は手近にあったUbuntuPCを使用した。

armbian公式からイメージファイルをダウンロード。

ubuntuベース(Armbian Bionic)かdebianベース(Armbian Buster)かを選べる。

また、ダウンロード方法もTorrentと直接ダウンロードを選べる。ただ、直接ダウンロードはかなり遅いので環境が許すならTorrent使用を推奨。

ダウンロードしたファイルは7zipで圧縮されているので展開しておく。

$ 7z e Armbian_19.11.6_Orangepiwin_bionic_current_5.4.7.7z

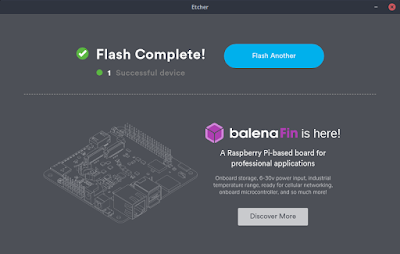

イメージの書き込みにはEtcherが推奨されてる。Linuxなのでddコマンドでもよいが、Etcherを使用するのが簡単。

$ wget https://github.com/balena-io/etcher/releases/download/v1.5.70/balena-etcher-electron-1.5.70-linux-x64.zip

$ unzip balena-etcher-electron-1.5.70-linux-x64.zip

$ chmod +x balenaEtcher-1.5.70-x64.AppImage

$ ./balenaEtcher-1.5.70-x64.AppImage

imageを選択してFlash!

SDカードがうまく自動認識されない場合はlspciやlsusbなどしてみると認識する場合がある。

うまく焼けたらマウントし直して、必要なファイルを追加しておくと初期設定がスムーズに進む。ext4ファイルシステムなので、ubuntuならそのまま読み書きできるはず。

Armbianを起動

HDMIケーブルでディスプレイを接続、USBキーボードを接続、TFカードを挿入、電源ボタンをON。

SSHサーバーが有効なので最初からリモート経由でもよいが、対面で行ったほうがトラブルも発生しない。

Linuxの起動メッセージが終わり、無事に起動したらrootユーザーでログインする。

login: root

password: 1234

ログインするとrootパスワードの変更、一般ユーザーの作成を聞かれるので答える。

初期設定

初期設定には、設定用のツールが用意されているので、そちらを使用するとググる手間が省ける。

最低限、タイムゾーンやネットワークの設定を行うとよいだろう。

$ sudo armbian-config

ここまでで基本的なセットアップは終了。あとはやりたいことに応じて好きにすればOK。

リリース情報はUbuntuのものをそのまま使用しているようだ。

$ cat /etc/lsb-release

DISTRIB_ID=Ubuntu

DISTRIB_RELEASE=18.04

DISTRIB_CODENAME=bionic

DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 18.04.3 LTS"

その他

mDNS

ホスト名.localアクセスできるようにmDNS関連を入れておく。

$ sudo apt install avahi-daemon libnss-mdsn

GPIO

/sys/class/gpioの仮想ファイルを直接いじってももちろん良いけど、WiringPiを入れておく。

$ sudo apt install build-essential

$ git clone https://github.com/OrangePiLibra/WiringPi.git

$ cd WiringPi

$ sudo ./build OrangePi_A64

$ sudo ./build OrangePi_A64 install

$ gpio readall

+-----+-----+----------+------+---+-Orange Pi Win/Win+ +---+---+------+---------+-----+--+

| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |

+-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+

| | | 3.3v | | | 1 || 2 | | | 5v | | |

| 227 | 8 | SDA.1 | IN | 0 | 3 || 4 | | | 5V | | |

| 226 | 9 | SCL.1 | IN | 0 | 5 || 6 | | | 0v | | |

| 362 | 7 | GPIO.7 | IN | 0 | 7 || 8 | 0 | OUT | S_TX | 15 | 354 |

| | | 0v | | | 9 || 10 | 0 | OUT | S_RX | 16 | 355 |

| 229 | 0 | RxD3 | IN | 0 | 11 || 12 | 0 | OUT | GPIO.1 | 1 | 100 |

| 228 | 2 | TxD3 | IN | 0 | 13 || 14 | | | 0v | | |

| 231 | 3 | CTS3 | IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN | GPIO.4 | 4 | 361 |

| | | 3.3v | | | 17 || 18 | 0 | IN | GPIO.5 | 5 | 68 |

| 98 | 12 | MOSI | IN | 0 | 19 || 20 | | | 0v | | |

| 99 | 13 | MISO | IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN | RTS3 | 6 | 230 |

| 97 | 14 | SCLK | IN | 0 | 23 || 24 | 0 | IN | CE0 | 10 | 96 |

| | | 0v | | | 25 || 26 | 0 | IN | GPIO.11 | 11 | 102 |

| 143 | 30 | SDA.2 | IN | 0 | 27 || 28 | 0 | IN | SCL.2 | 31 | 142 |

| 36 | 21 | GPIO.21 | IN | 0 | 29 || 30 | | | 0v | | |

| 37 | 22 | GPIO.22 | IN | 0 | 31 || 32 | 0 | IN | RTS2 | 26 | 34 |

| 38 | 23 | GPIO.23 | IN | 0 | 33 || 34 | | | 0v | | |

| 39 | 24 | GPIO.24 | IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN | CTS2 | 27 | 35 |

| 101 | 25 | GPIO.25 | IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN | TxD2 | 28 | 32 |

| | | 0v | | | 39 || 40 | 0 | IN | RxD2 | 29 | 33 |

+-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+

| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |

+-----+-----+----------+------+---+-Orange Pi Win/Win+ +---+------+----------+-----+-----+

Armbianについて

少し触った感じでは以前のxenialベースの時のような変なクセもなくなって扱いやすくなった気がする。

有線LANが1Gbpsでリンクしない問題は解消されていた。